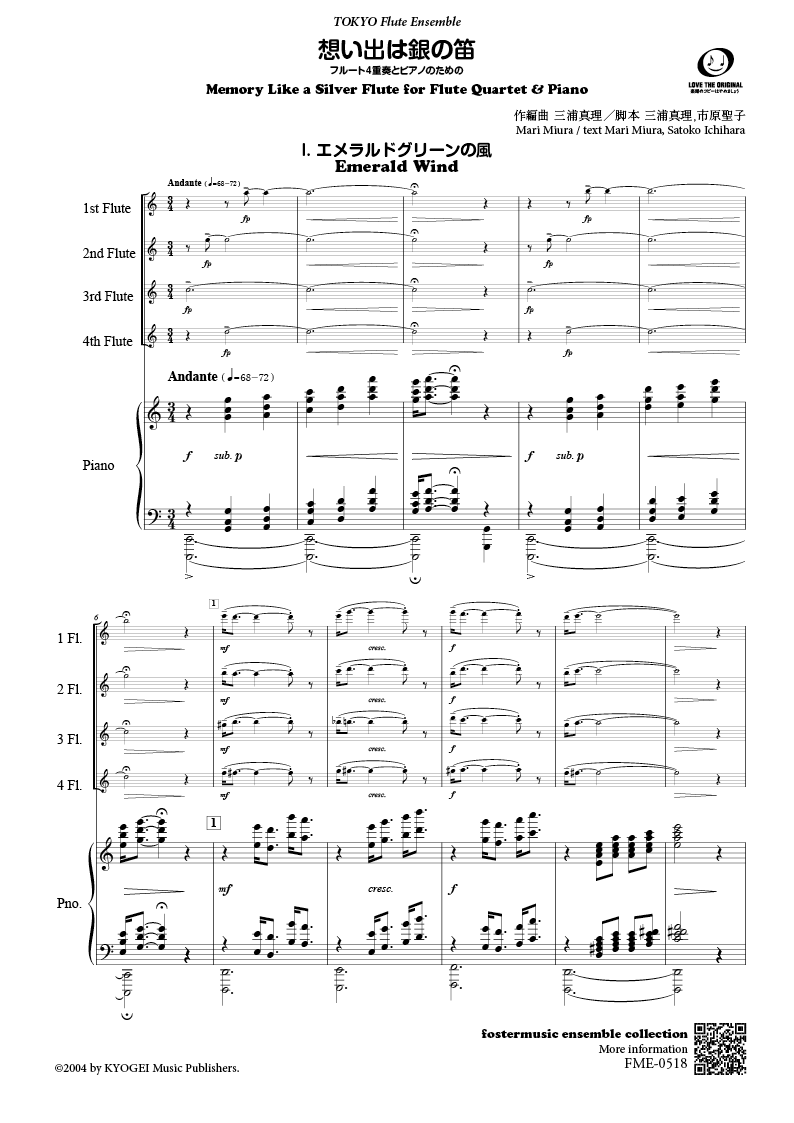

想い出は銀の笛 フルート4重奏とピアノのための:三浦真理 [フルート4重奏]

・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料

・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可

・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷

・International Shipping

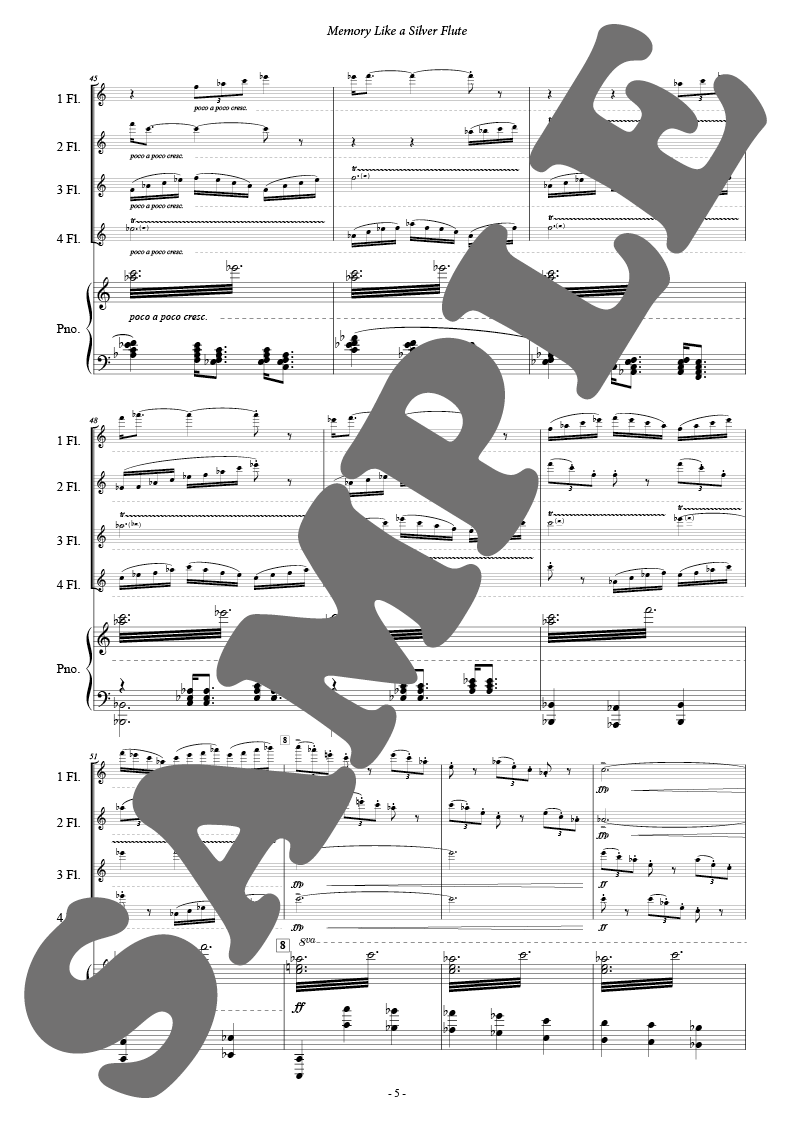

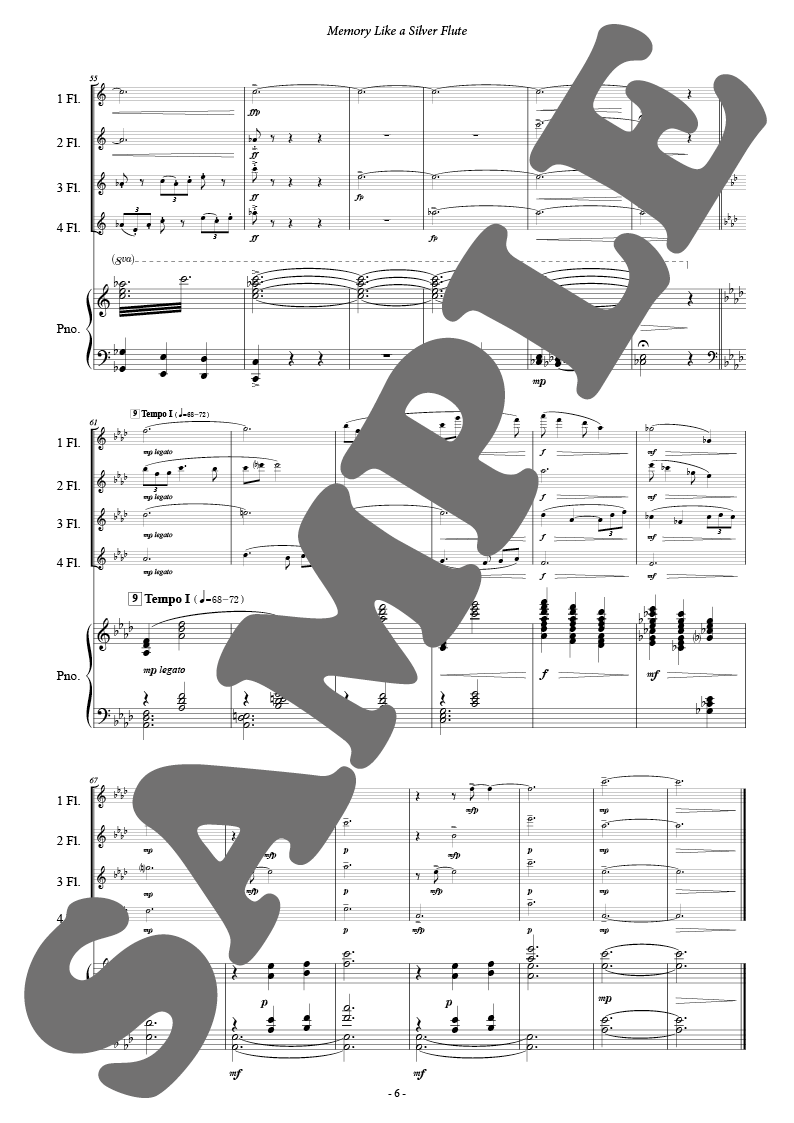

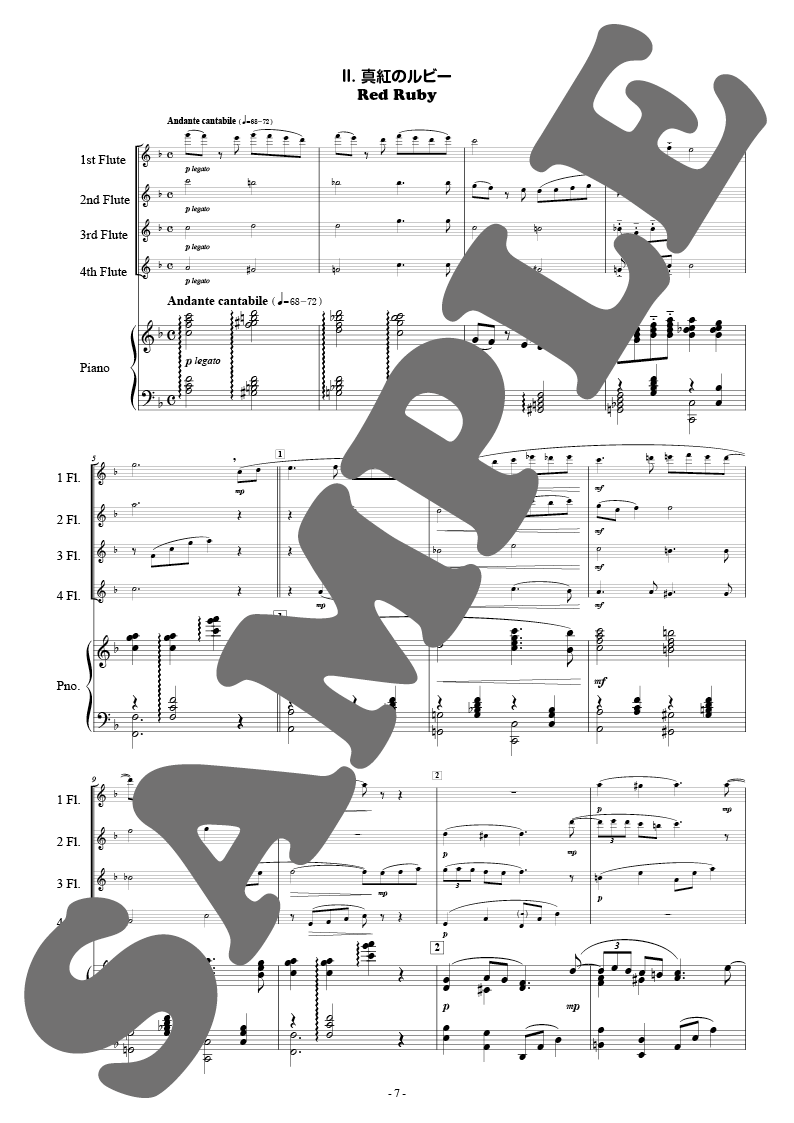

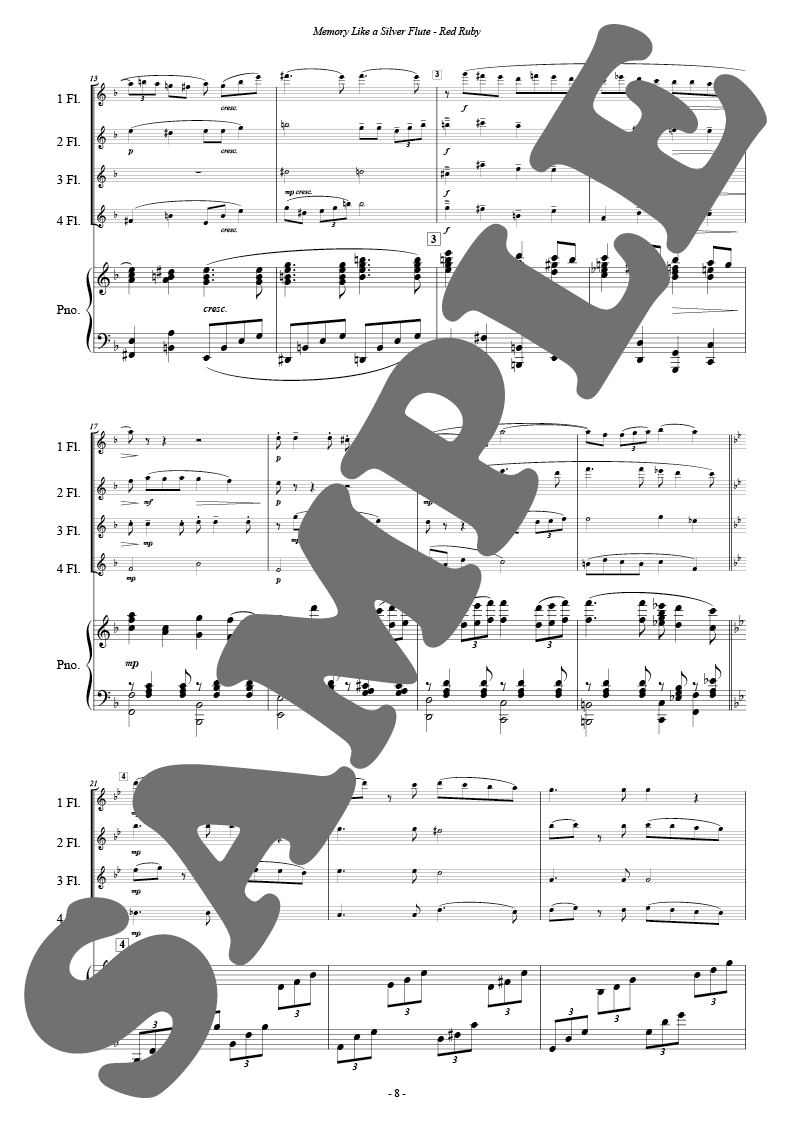

- 作曲: 三浦真理

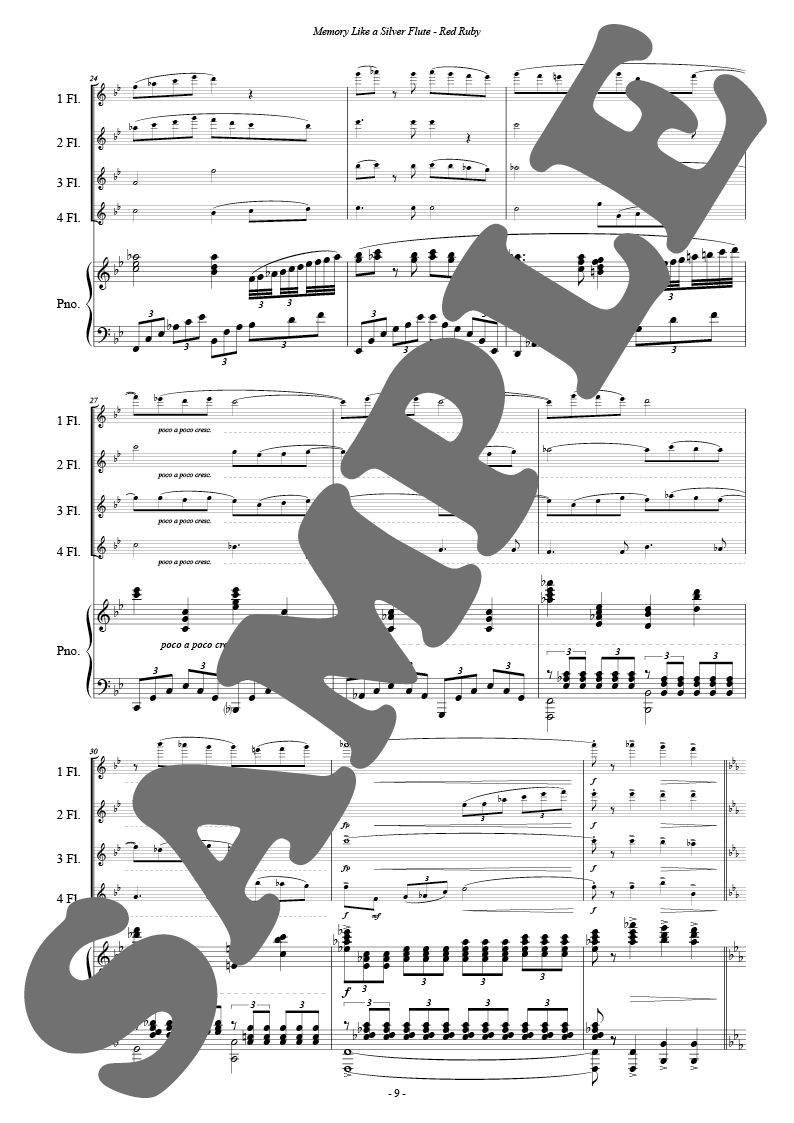

- 編成:Fl. 1/Fl. 2/Fl. 3/Fl. 4/Pf.

- 演奏時間:0:11:00

- グレード:3+

フォスターミュージック/FME-0518

- 概要

- 編成/曲目

- 補足

- ENGLISH

想い出は銀の笛 フルート4重奏とピアノのための

「想い出は銀の笛」は、フルート4重奏が原曲です。今では、木管5重奏・クラリネット・サクソフォーンなど、色々な楽器で演奏されるようになりました。

この度、フルート4重奏にピアノが加わり、脚本も制作して、新しいイメージの「おも銀」が誕生しました 素晴らしい動画により、さらにイメージが広がることでしょう。

これから、皆様に演奏していただければ嬉しいです。

新バージョン初演にあたり、佐野悦郎先生・河野

彬先生はじめ、多くの方達にお世話になりました。心より感謝申し上げます。(三浦真理)

●脚本:三浦真理、市原聖子

●解説:佐野悦郎

●演奏のアドバイス:河野彬

※記載の演奏時間は、演奏のみ(脚本なし)での演奏時間です。

解説(抜粋)

「想い出は銀の笛」の30数年間の歴史を遡ると、1990年に作曲され間もない頃に、筆者が手書きの楽譜で演奏したことを思い出します。当時は近代フランスのフルート四重奏曲が全盛時代であり、次の通り傑作が必須レパートリー曲でした。E.ボザ(1905-1991)《夏山の一日 (1953)》、M.ベルトミュー(1908-1991)《猫 (1969)》、J.カスレレード(1926-2014)《笛吹の休日 (1962)》、P.M.デュボワ(1930-1995)《四重奏曲 (1962)》以上の作品が柱となって我が国のフルート・アンサンブル演奏会を彩りました。

しかし、これらの作品に啓発されて、数十年後にはこのように美しく多彩な邦人の室内楽作品が生まれることを信じて、願っていました。

その先駆けとなった作品が、真理さんのこの《想い出は銀の笛》でした。その後、吹奏楽の目まぐるしい発展に伴い、吹奏楽界・愛好家の価値観と音楽観が大きく変化する中で、現在では膨大の数の「管楽器アンサンブル作品」が次々と生まれ育ってきました。

その他、近年におけるアメリカのG.ショッカー(1959- )の異色で多彩な、しかも楽しいアンサンブル曲により、木管室内楽曲の価値観が大きく変化を遂げました。

この「おも銀」も、生まれて30数年間に好評を重ね、各種楽器の演奏家達の要望に応えて、進化を重ねてきました。その歴史を辿ると「10ヴァージョン」に姿を変えてきましたが、進化は留まらず、ここに新たに「ピアノ伴奏付きフルート四重奏曲」に蘇り、里帰りとなりました。その変遷は《THE FLUTE Vol.185(2022)特集記こと》~三浦真理「おも銀」人気のヒミツ~に、克明に対話付きで掲載されています。

以上、前述のまとめをすると、これ程に各種管楽器アンサンブル曲が普及した理由には、演奏して楽しく、また聴衆が美しく楽しめることにありと考えます。そこには、古い良き時代のジャズや数々のラテン舞踏音楽等のポピュラー・リズムが大きく影響しています。とりわけ、同編成(4FL.Pf.)の代表作に、近代フランスのP.ボノー(1918-1995)《ディヴェルティスマン(嬉遊曲)》があり、二部構造で書かれた前半はラヴェル風の響き、後半はラテン音楽(ビギン)で楽しく踊ります。当然のこと、この彩り「緑・紅・黒・紫」をタイトルとした近代的な響きの《想い出は銀の笛》も、伴奏が付けられたことにより更に美しい輝きを持ち、同じジャンルに肩を並べて、今後も愉快に楽しく演奏し、踊り続けます。(佐野悦郎)

仕様

- アーティスト

- 作曲: 三浦真理

- 演奏形態

- フルート

- 編成

- 4重奏

- 演奏時間

- 0:11:00

- グレード

- 3+

- 商品形態

- アンサンブル楽譜(Full Score & Part)

- 出版社 / 品番

- フォスターミュージック / FME-0518

- JANコード

- 4560318477827

- 発売日(年)

- 2022/02/10

NAXOS Music Libraryで聴く

楽器編成

- Full Score

- Flute 1

- Flute 2

- Flute 3

- Flute 4

- Piano

- サイズ

- A4/1cm未満

- ※2/4公演にてご購入いただいたお客様へ

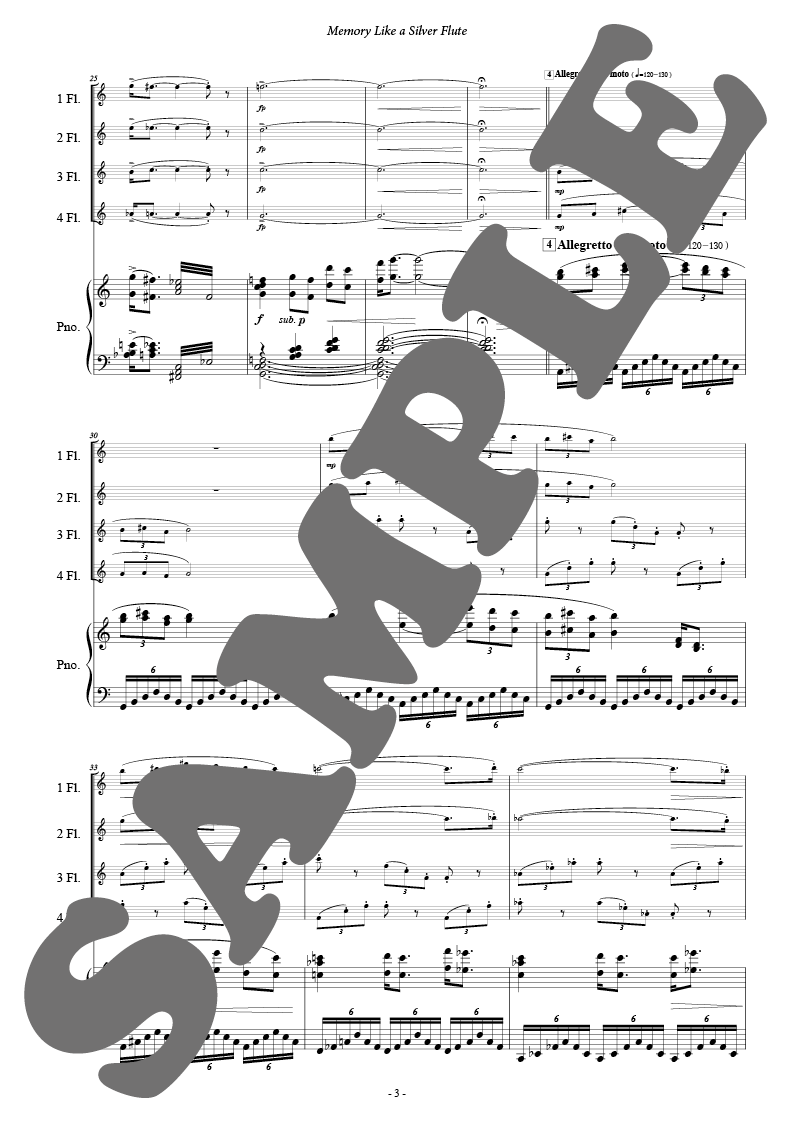

4楽章24小節目、ピアノ左手の最後の和音の最高音

・誤:ソ♭

・正:ラ

MEMORY LIKE A SILVER FLUTE FOR FLUTE QUARTET & PIANO

Specifications

- ARTIST

- Composer: Mari MIURA

- INSTRUMENTATION

- Flute / Quartet (4parts)

- DURATION

- 0:11:00

- GRADE

- 3+

- PRODUCT TYPE

- Set / ENSEMBLE (Full Score & Part)

- PUBLISHER / Code

- fostermusic Inc. / FME-0518

- JAN

- 4560318477827

- RELEASE

- 2022/02/10

- OVERSEAS SHIPMENT

- EUROPEAN PARTS

- Not Included

![想い出は銀の笛 フルート4重奏とピアノのための:三浦真理 [フルート4重奏]](/html/upload/save_image/FME0518_1.png)