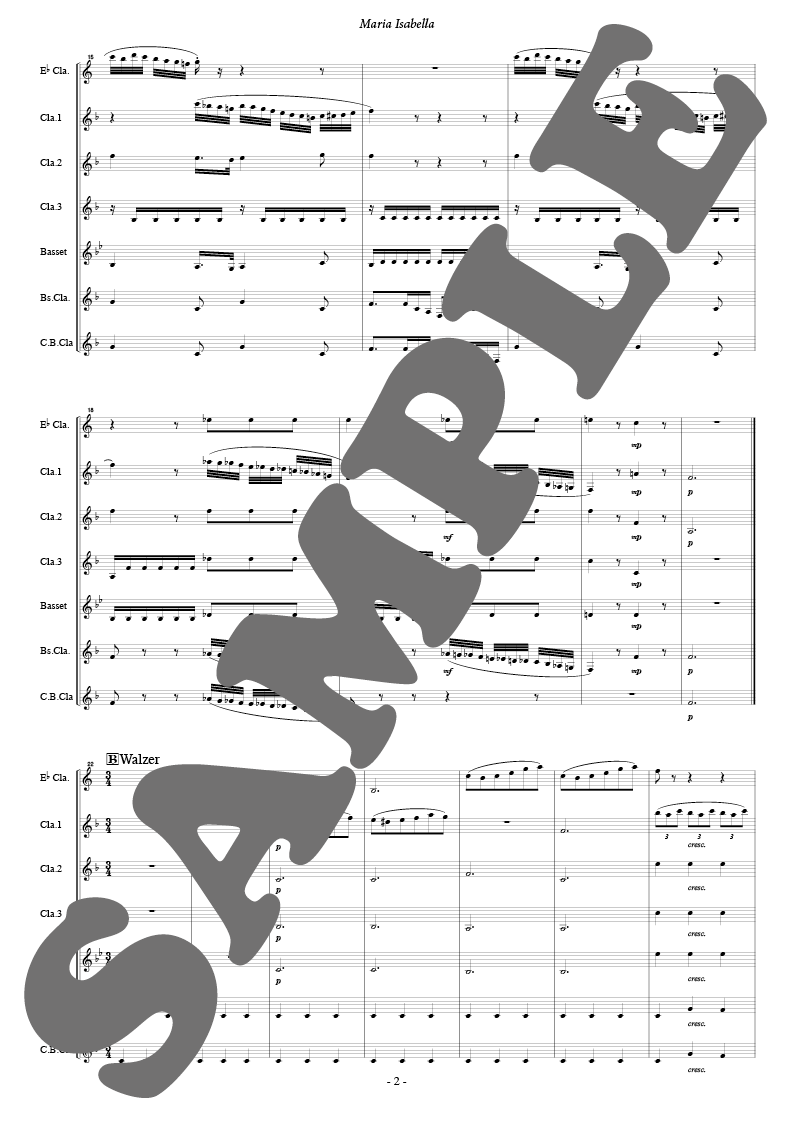

ワルツ「マリア・イサベラ」:アドルフォ・ベリオ arr. かとうまさゆき [クラリネット7重奏]

・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料

・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可

・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷

・International Shipping

- 作曲: アドルフォ・ベリオ

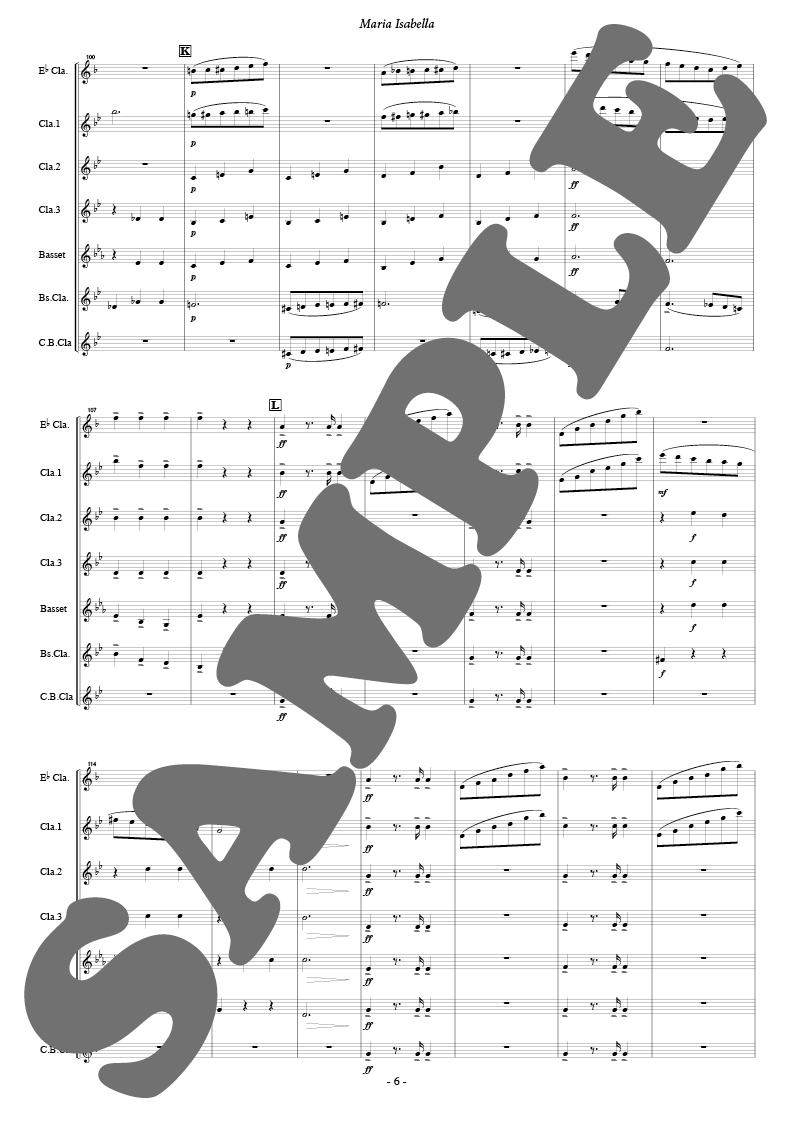

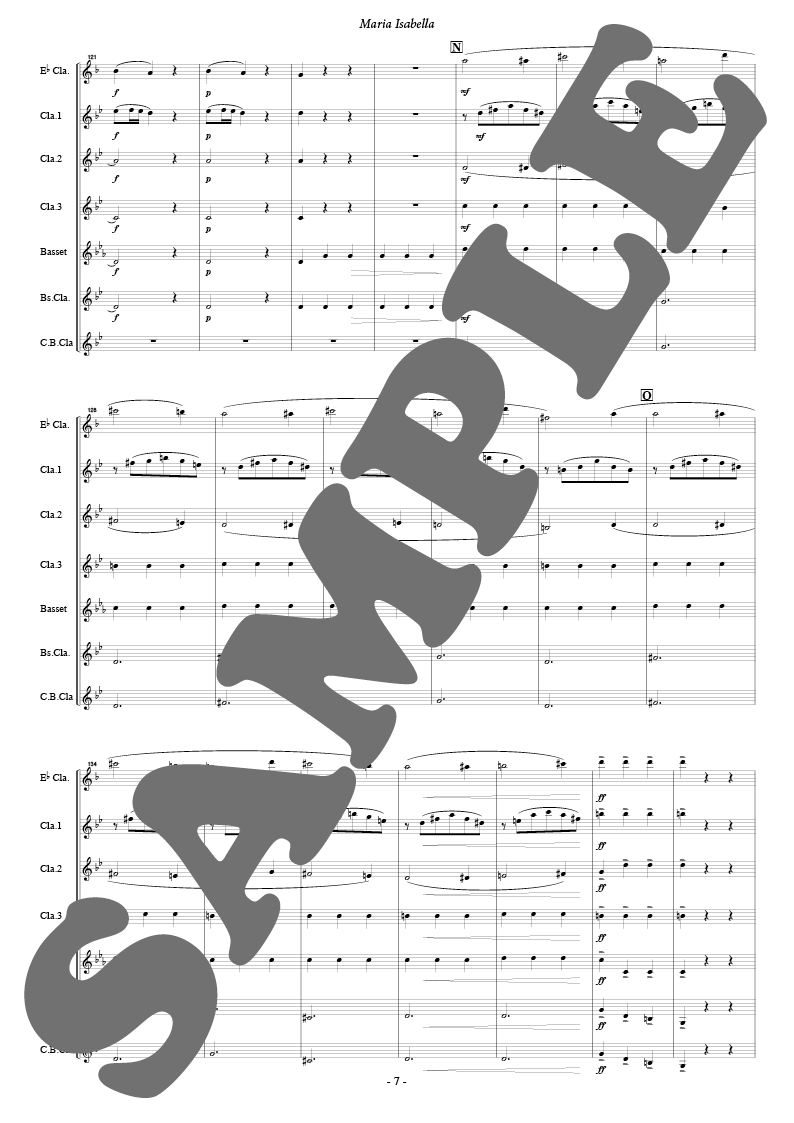

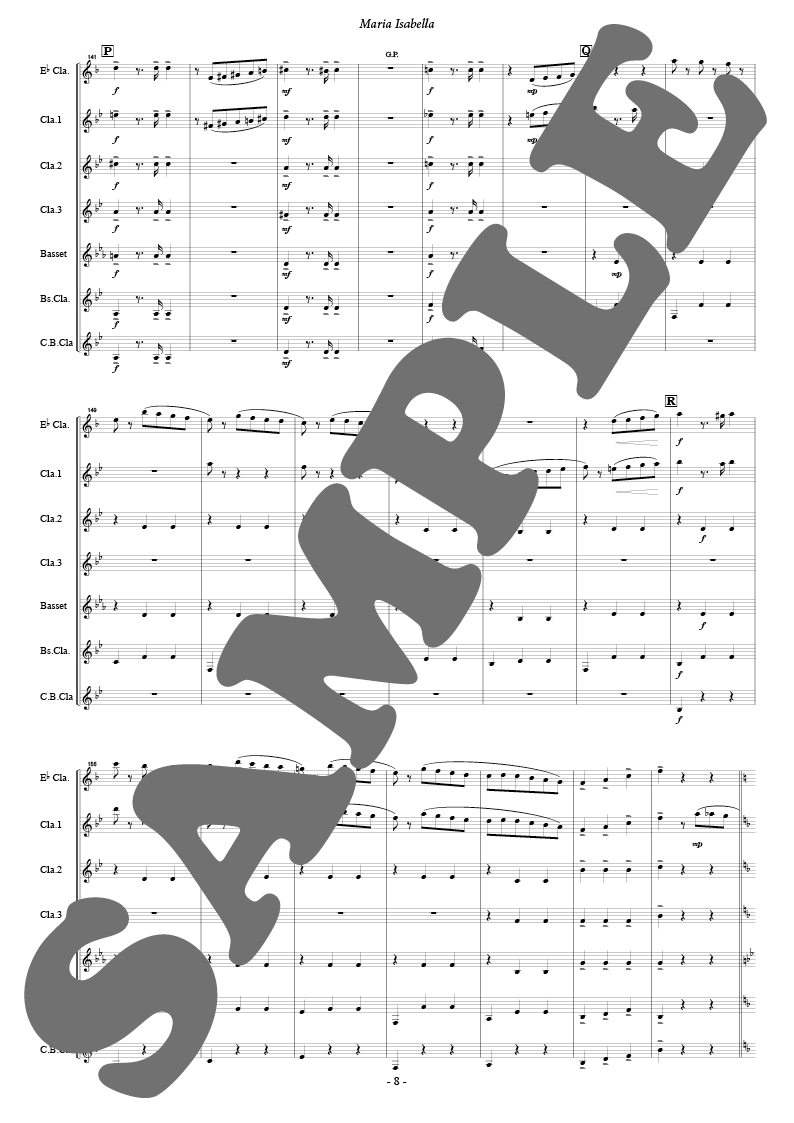

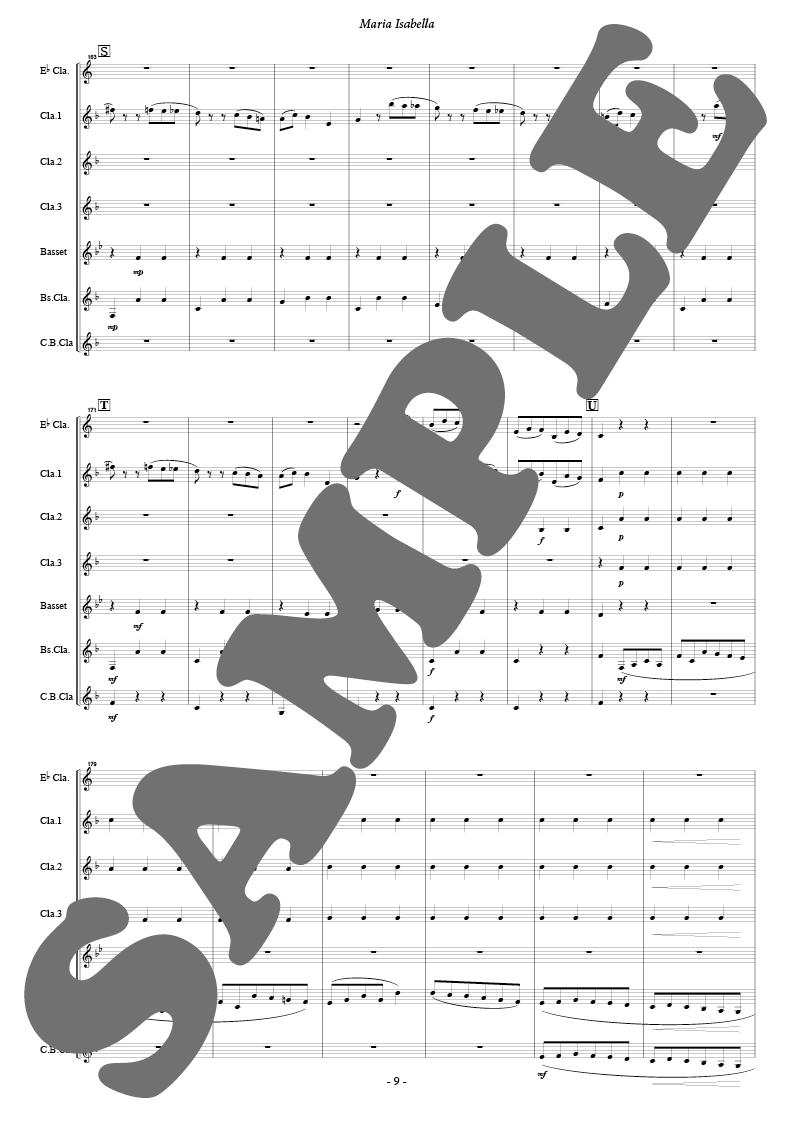

編曲: かとうまさゆき - 編成:Eb Cl./Bb Cl. 1/Bb Cl. 2/Bb Cl. 3/Basset-Hr. (or A.Cl.)/Bs.Cl./C.B. Cl.

- 演奏時間:0:04:30

- グレード:4

フォスターミュージック/FME-0037

- 概要

- 編成/曲目

- 補足

- ENGLISH

ワルツ「マリア・イサベラ」

アドルフォ・ベリオ(1847 ~1942)は、セクエンツァでお馴染みのイタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオ(1925 ~2003)の祖父にあたります。オルガンの名手でもあり、息子のエルネスト、そして孫のルチアーノに和声法などの音楽教育をほどこしました。3人で写っている写真が残っています。大作曲家の微笑ましい家族の肖像ですね。

ベリオはポルカやマズルカ、ワルツなど19世紀から20世紀にかけての典型的なサロンミュージックを残していて、オーストリアの王女やスウェーデンの女王に捧げています。

マリア・イサベラはその中の一曲で、平成6年度アンサンブルコンテストで世田谷学園の為にクラリネット七重奏としてアレンジしました。

世田谷学園の為にアレンジする場合、演奏者一人ひとりの技術や個性、魅力を考えて楽譜を作ります。つまりパート間の難易度の差が大きかったり、ブレスの都合、音程の都合、運指の都合で一見不自然な楽譜になっています。今回は現場の楽譜として、あえてそのままの形にしてあります。ご了承ください。

● 演奏上のアドバイス

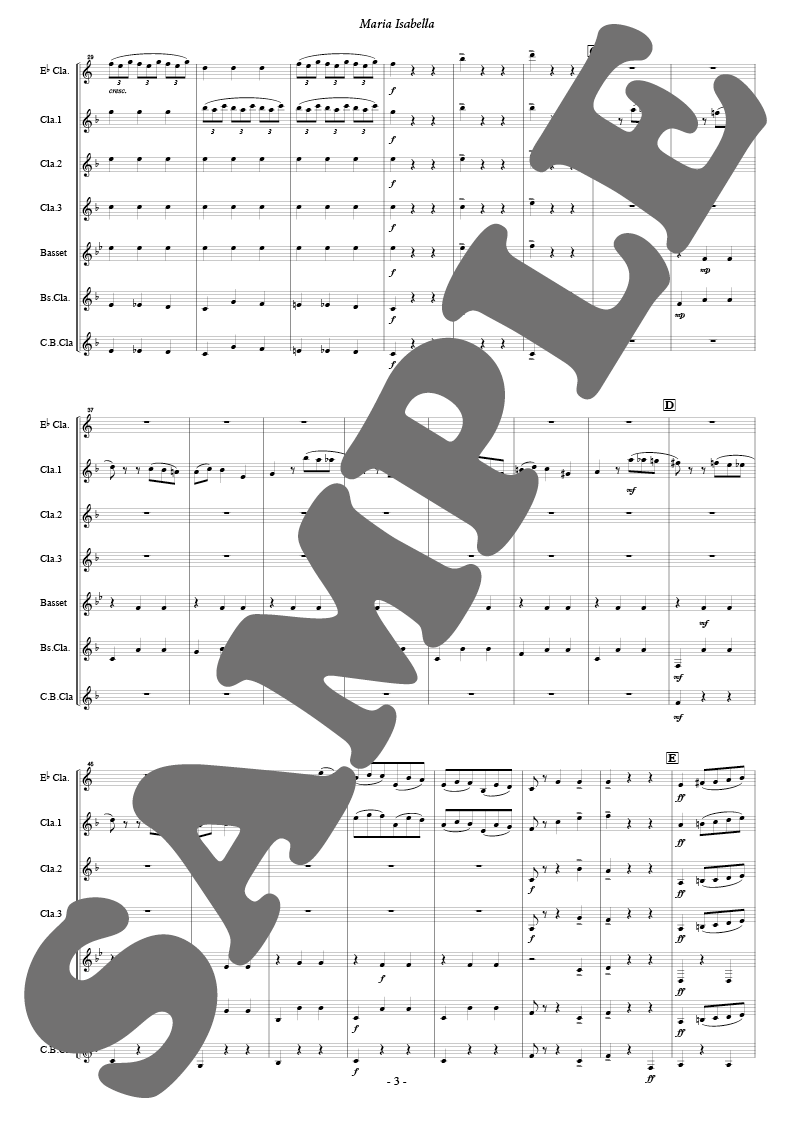

序奏部の前半はコラールで始まります。8小節で起承転結を形成していますが、EbCl はメロディーのキャラクターの変化に対応して音量、アゴーギグを工夫しましょう。(8小節目の2nd に音がないのは、当時とても音程が合わなかったからです・・・)Aからは一転遊園地状態になります。ジグソーパズルみたいなパートもありますが、しっかりかみ合わせましょう。

Bからワルツが始まりますが、テンポをどういう風に組み立てていくか、考えるのも楽しいです。

ここではひとつのアイデアとしてご紹介します。

Bはワルツのイントロです。

最初はかなりゆっくりからaccel. してCの前でひとつ完結させましょう。

Cはゆったり始まりDでは一般的なワルツテンポに持っていってください。

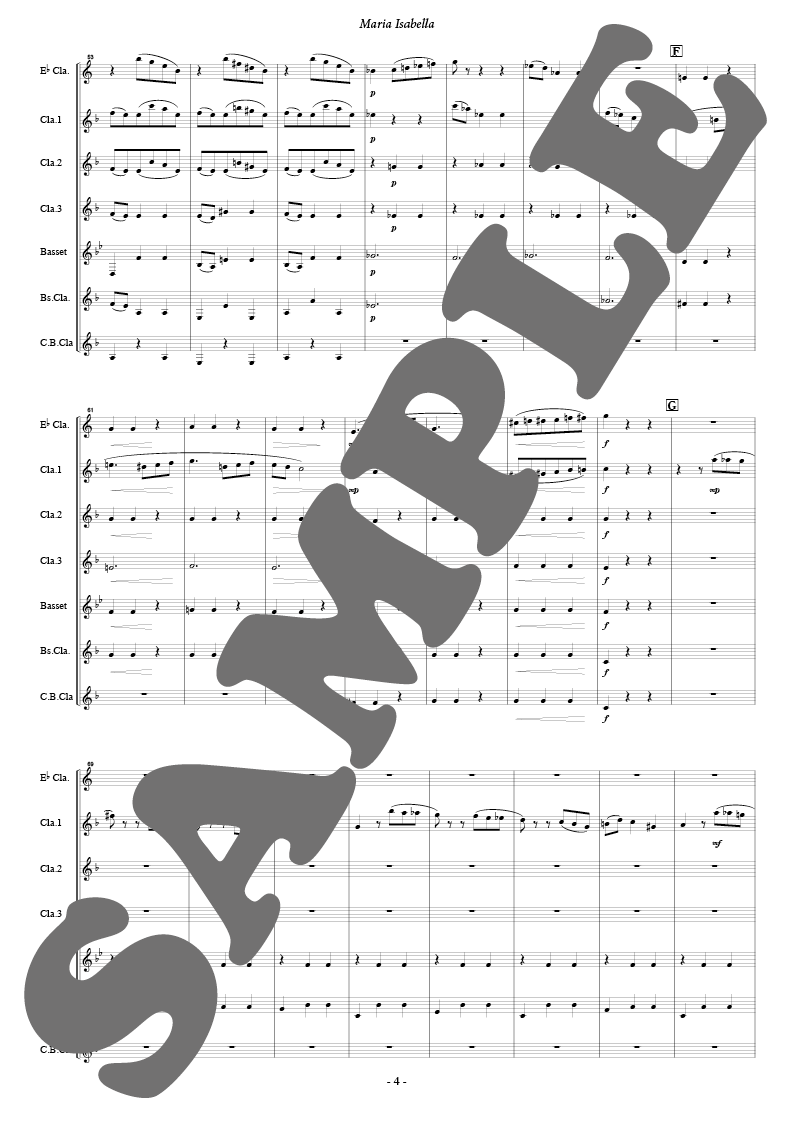

EからGの前までは速いワルツですが、Eの入りを前のめりにしても面白いです。

Gの前はpoco rit. しても良いですし、逆にaccel. で完結させることもできますね。

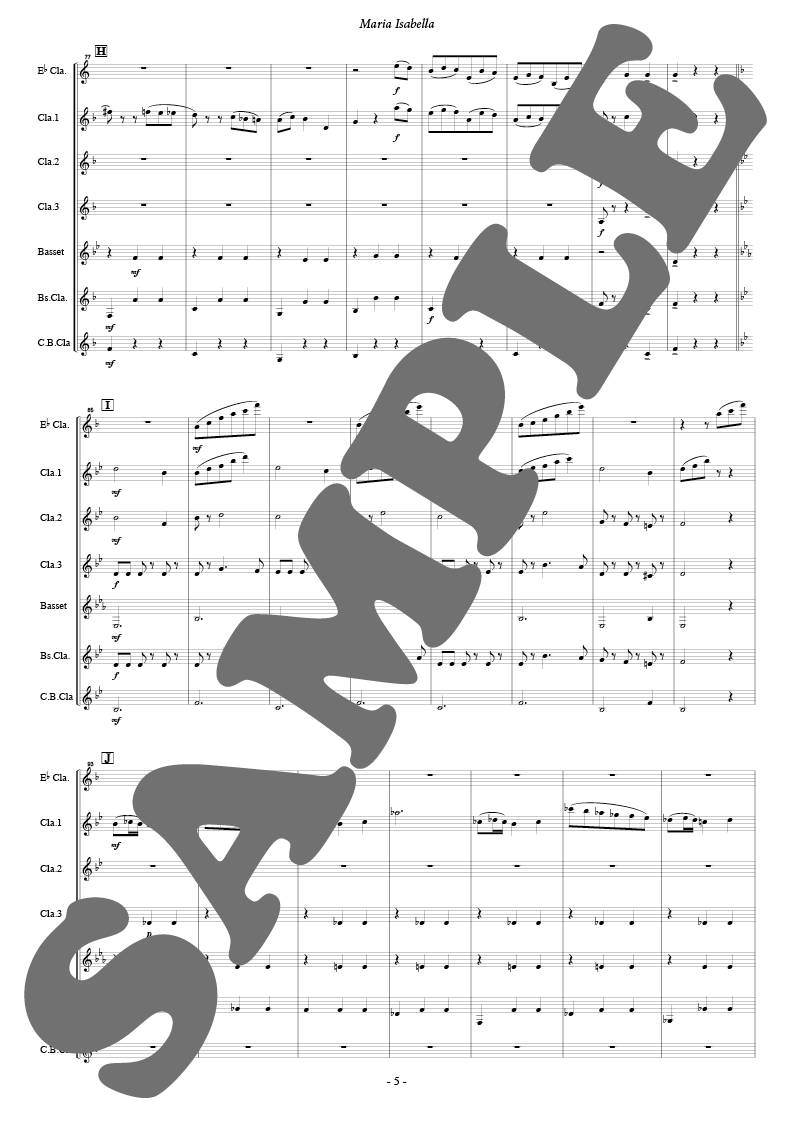

Iから は3rd とバスのメロディーが埋もれないよう音量に気をつけましょう。

Jから少しテンポアップで軽快に、ダイナミクスの変化も楽しんでください。

Lから4小節おきの変化を工夫できます。

Nの4小節前からダイナミクスの変化に合わせてrit.。

Nはゆっくり始めてワルツテンポ。

メロディーのユニゾンを合わせてメリーゴーランドの気分で。

Qの1小節前から速いワルツ。

Sで最初のワルツに戻り、WからXはaccel.。

Yから最後まで更にaccel. して一気に行きましょう。

もちろん最後の音はためてから入ってもOKだと思います。楽しくて皆に好かれる曲です。アンコンだけでなくコンサートのプログラムとして是非演奏してみてください。(かとうまさゆき)

仕様

- 演奏形態

- クラリネット

- 編成

- 7重奏

- 演奏時間

- 0:04:30

- グレード

- 4

- 商品形態

- アンサンブル楽譜( & Part)

- 出版社 / 品番

- フォスターミュージック / FME-0037

- JANコード

- 4560318475687

- 発売日(年)

- 2010/04/21

- キーワード

- クラシックアレンジ, ,

- 【アンサンブル楽譜】ワルツ「マリア・イサベラ」:アドルフォ・ベリオ / かとうまさゆき [クラリネット4重奏]

- 【アンサンブル楽譜】ワルツ「マリア・イサベラ」(8重奏版):アドルフォ・ベリオ / かとうまさゆき [クラリネット8重奏]

スタディスコア/セット・版違いなど

NAXOS Music Libraryで聴く

楽器編成

- Eb Clarinet

- Bb Clarinet 1

- Bb Clarinet 2

- Bb Clarinet 3

- Basset-Horn (or Alto Clarinet)

- Bass Clarinet

- Contrabass Clarinet

かとうまさゆき(Masayuki Kato)

新潟県立巻高等学校卒業。武蔵野音楽大学でトロンボーンを坂本辰則氏に師事し卒業。

1993年から2008年までオブロークラリネットアンサンブルの代表を務める。2009年1月にクアトロ・パッツァを加藤純子と共に立ち上げる。

世田谷学園、世田谷おぼっちゃまーずとオブローの為に多数アレンジをしている。

- サイズ

- A4/1cm未満

- 144小節目(練習番号P)|Basset-Horn (or Alto Clarinet) |・誤Des→正D

MARIA ISABELLA

Specifications

- ARTIST

- Composer: Adolfo BERIOArranger: Masayuki KATO

- INSTRUMENTATION

- Clarinet / Septet (7parts)

- DURATION

- 0:04:30

- GRADE

- 4

- PRODUCT TYPE

- Set / ENSEMBLE ( & Part)

- PUBLISHER / Code

- fostermusic Inc. / FME-0037

- JAN

- 4560318475687

- RELEASE

- 2010/04/21

- OVERSEAS SHIPMENT

- Yes

- EUROPEAN PARTS

- Not Included

![ワルツ「マリア・イサベラ」:アドルフォ・ベリオ arr. かとうまさゆき [クラリネット7重奏]](/html/upload/save_image/FME0037_1.png)